Awalnya saya tak berencana untuk bikin tulisan ini karena informasi mengenai COVID-19 sudah mudah ditemukan baik lewat jurnal, artikel di blog arus utama maupun unggahan media sosial dari ahli medis, ilmuwan aerosol dan sebagainya.

Tapi berhubung tak semua orang ternyata mengikuti perkembangannya maka di sela-sela waktu saya coba susun pembaruan pemahaman seputar COVID-19 ini utamanya untuk lingkaran saya sendiri (teman-teman dan keluarga) sekaligus membarui informasi dari tulisan sebelumnya yang saya buat pada bulan Juni tahun lalu. Seperti halnya tulisan bulan Juni 2020 lalu, kali ini pun lebih banyak mengumpulkan informasi terkait langkah preventif.

Tidak semua sumber pendukung disertakan karena jumlahnya terlalu banyak, walau demikian saya bersedia berbagi sumber yang sudah dikumpulkan selama ini, beberapa berupa .pdf dan beberapa lainnya berupa tautan. Jika Anda berminat silakan hubungi saya lewat Twitter.

Transmisi (Penularan)

Di awal pandemi masih banyak perdebatan mengenai penularan, saat itu banyak ketidakjelasan sebenarnya media apakah yang paling banyak menjadi jalur penularan bagi virus ini.

Para ilmuwan aerosol sebagaimana dimuat oleh EOS terus berusaha mengedukasi masyarakat bahwa ancaman terbesar berasal dari udara dengan penyebaran secara aerosol.

Selain kepada masyarakat para ilmuwan juga mendesak Pemerintah mengkomunikasikan temuan fakta tersebut kepada masyarakat, salah satunya lewat public hearing tentu saja dengan harapan agar tindakan pencegahan penularan yang dilakukan bisa lebih efektif.

WHO sendiri awalnya lambat menerima meski beberapa studi dan bukti yang diajukan sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk mendukung hipotesis tersebut.

Belakangan Badan Kesehatan Dunia ini juga sudah mengakui dan melakukan pembaruan di laman resminya.

Lalu apa implikasi dari pemahaman bahwa sebagian besar penularan terjadi melalui udara secara aerosol?

Proses Disinfeksi Barang-barang Tidak Cukup Berperan

Kalau dahulu di awal pandemi disarankan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang maka dengan temuan baru ini kita bisa mulai meninggalkan kebiasaan tersebut.

Memang risiko tertular dari benda-benda tersebut masih ada, hanya saja peluangnya sangat kecil.

Penularan lewat pakaian misalnya, Linsey Marr seorang Profesor di dari Virginia Polytechnic Institute and State University dengan kepakaran di bidang penularan virus secara airborne menjelaskan bahwa peluang kondisi itu terjadi sangat kecil sebagaimana dimuat dalam Firstpost.

Minimnya risiko tersebut berkaitan dengan hukum aerodinamika, layaknya serangga di malam hari yang kecil kemungkinannya tertabrak oleh kaca sebuah mobil yang berjalan pelan kurang lebih seperti itu jugalah peluang virus menempel di pakaian secara airborne.

Untuk menjelaskan seperti apa aerosol Linsey Marr juga menggambarkan ketika Anda masih bisa mencium bau asap rokok berarti Anda berisiko tertular melalui udara dengan cara aerosol tersebut.

Jaga Jarak di Dalam Ruangan Tidak Cukup

Konsekuensi lain dari penularan lewat udara secara aerosol artinya di dalam ruangan kemungkinan terjadi penularan lebih tinggi dibanding di luar ruangan sebagaimana dirangkum dalam sebuah artikel di Nature.

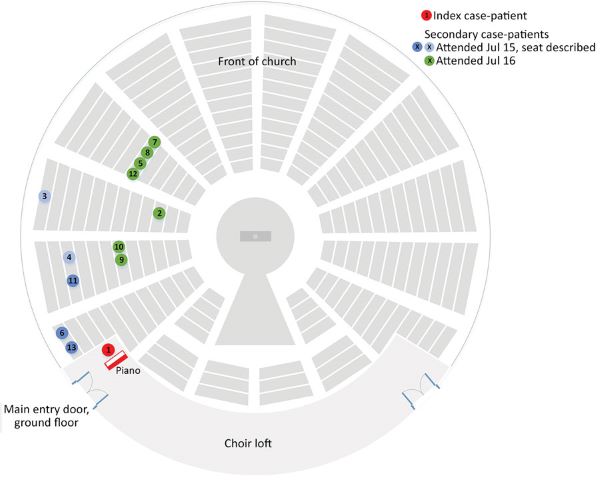

Karena kondisi di dalam ruangan modern pada umumnya minim ventilasi maka semakin lama durasi interaksi dan semakin padat penghuni dalam ruangan maka tingkat risiko akan semakin tinggi. Salah satu kasus tercatat yang menunjukkan penularan dalam ruangan ini terjadi di sebuah gereja di Sydney, Australia meski jarak antara pasien 1 (yang pertama kali terinfeksi, warna merah dalam figure) dengan orang lain (yang ditulari) sebenarnya cukup jauh.

Solusi untuk meminimalisir risiko penularan di dalam ruangan adalah perbaikan sirkulasi dan filtrasi udara dengan filter HEPA karena sekedar menambah ventilasi saja tidak cukup. Perlunya filtrasi untuk mendukung sirkulasi dalam ruangan dijelaskan oleh Kimberly Prather dari University of California San Diego dalam salah satu Tweet -nya.

Outdoor Minim Risiko

Karena sirkulasi udara adalah faktor penting dalam mencegah penularan mudah ditebak kalau interaksi di luar ruangan memiliki risiko lebih rendah.

Tapi fakta ini juga tidak boleh membuat kita menjadi lengah sebab penularan yang terjadi di luar ruangan tetap terjadi seperti kasus di Alberta, Kanada dimana kasus penularan di luar ruangan terus meningkat karena orang berinteraksi di luar ruangan tanpa masker dan tanpa menjaga jarak.

Tanpa masker di luar ruangan sebenarnya minim risiko selama bisa menetapkan jaga jarak dan tingkat vaksinasi di sebuah negara cukup tinggi, hal ini diungkapkan oleh Faheem Younus seorang Spesialis Penyakit Menular dari University of Maryland Upper Chesapeake Health dan beberapa lainnya yang dirangkum pada sebuah artikel di Slate. Tapi berhubung tingkat vaksinasi di Indonesia sangat rendah dan belum ada bukti bahwa vaksin yang digunakan baik Sinovac/Sinopharm maupun AstraZeneca mampu mencegah penularan maka rasanya opsi ini belum relevan diterapkan di Indonesia.

Kasus penularan di luar ruangan diyakini cenderung meningkat di musim kemarau karena banyak orang berkerumun di luar ruangan sebagaimana diungkap dalam sebuah artikel. Memang artikel di medRvix tersebut belum berstatus peer-reviewed, namun potensi penularan di ruang terbuka dalam kerumunan apalagi berdurasi panjang layak diwaspadai.

Perdebatan ilmiah mengenai perlu tidaknya masker di luar ruangan masih terus berlangsung, berhubung seberapa rendah risiko penularan di luar ruangan ini sampai sekarang juga masih belum pasti saya pribadi tetap pilih menggunakan masker kecuali dalam situasi benar-benar jauh dari orang lain.

Apalagi berdasar pengalaman pribadi sebelum pandemi anak saya dan teman-temannya bahkan gurunya saling tular-menulari ketika salah satu terkena flu. Padahal ruang kelas di sekolahnya semi-outdoor dan aktivitas lain dilakukan di ruang terbuka (outdoor).

Senada dengan pengalaman tersebut Dustin Poppendieck seorang Environmental Engineer in the Indoor Air Quality dari National Institute of Standards and Technology (NIST) menyarankan bahwa masker di luar ruangan masih perlu dipertahankan untuk anak-anak karena mereka belum tervaksinasi dan sulit menjaga jarak saat bermain.

Pembahasan mengenai risiko penularan di ruang terbuka ini bisa dibaca juga di Washington Post.

Terkait hal tersebut Linsey Marr kembali mengingatkan bahwa kunci aman berinteraksi di luar ruangan adalah memperhatikan dua hal: jarak dan durasi interaksi. Marr menyebutkan bahwa ketika belum banyak orang tervaksinasi maka berlaku aturan “2 out of 3” ketika berinteraksi:

- Ruang terbuka: bisa pilih masker atau jaga jarak

- Ruang tertutup: masker dan jaga jarak harus diterapkan

Pentingnya kewaspadaan dan penerapan protokol sekalipun di luar ruangan (ruang terbuka) diperkuat oleh hasil penelitian yang dimuat di medRvix dengan mempelajari beberapa kasus penularan yang terjadi pada di luar ruangan ketika orang berkerumun dan tidak menjaga jarak normal (personal space).

Antara outdoor dan semi-outdoor juga tidak bisa diperlakukan sama. Karena aliran udara pada dasarnya menuju ke atas maka dalam kondisi berangin risiko lebih rendah didapat dari semi-outdoor tanpa dinding.

Sementara pada kondisi tidak berangin lebih baik ruangan semi-outdoor tanpa atap sehingga udara bisa keluar ke atas.

Ilustrasi mengenai hal tersebut digambarkan dengan baik oleh USA Today di sini.

Kesimpulannya: karena tingkat vaksinasi di Indonesia sangat rendah, inactivated vaccine (Sinovac, Sinopharm, Coronavac) maupun vector vaccine (AstraZeneca) belum terbukti mencegah penularan, jadi tetap pakai masker dan jaga jarak sekalipun di ruang terbuka.

Peran Masker Signifikan

Konsekuensi lain dari penularan lewat udara secara aerosol adalah peran masker makin signifikan salah satunya dibuktikan lewat penelitian mengenai efektivitas masker dalam pencegahan penularan.

Lebih dari itu disarankan untuk mulai beralih ke masker N95 atau setidaknya KN95 dan KF94 yang diyakini memberi perlindungan lebih baik, salah satu pendukungnya adalah Joseph G. Allen seorang associate professor dan Direktur Program Healthy Buildings di Harvard University yang disuarakan lewat salah satu artikelnya . Tapi memilihnya perlu ketelitian karena saat ini dari pengalaman saya sendiri banyak masker yang diklaim sebagai KN95/KF94 tapi fitting -nya tidak memenuhi syarat.

Fitting ini punya peran penting memaksimalkan fungsi masker, karena kalau udara tidak keluar masuk melalui filtrasi yang tersedia maka fungsi masker menjadi sia-sia.

Salah satu yang kerap terjadi pada pemakai kacamata adalah lensa berembun. Kalau Anda yang berkacamata jadi berembun saat pakai masker solusinya bukan memberi cairan anti-fogging tapi mencari masker yang lebih baik.

Karena embun pada lensa kacamara menunjukkan ada cukup banyak celah udara dari atas yang lewat tanpa proses filtrasi.

Masker medis juga punya kelemahan pada bagian tepi/samping, di bagian ini biasanya ada celah yang menjadikan udara lolos tanpa melalui proses filtrasi.

Karena filtrasi dan fitting pada masker memegang peran penting bagi efektivitasnya maka sekarang juga sudah bukan masanya memakai masker kain.

Abaikan pemahaman bahwa masker membatas oksigen dalam darah dan sebagainya, sudah banyak penelitian yang menyanggah spekulasi tersebut, salah satunya bisa Anda simak di sini.

Tapi John J. Lowe dari UNMC mengingatkan meski memiliki peran signifikan dalam membatasi penularan bukan berarti masker saja sudah cukup.

Diestimasi masker yang berfungsi benar hanya akan melindungi maksimal sebanyak 68%. Karenanya perlu intervensi lain seperti jaga jarak, memperhatikan sirkulasi dan filtrasi udara dalam ruangan serta vaksin bagi yang sudah berkesempatan menerima.

Masker, jaga jarak, filtrasi dan sirkulasi udara masing-masing diperlakukan sebagai lapisan (layer) dalam pencegahan penularan. Karena masing-masing punya kekurangan sendiri sehingga perlu diterapkan bersama-sama untuk meminimalisir penularan.

Permodelan “Swiss cheese” tepat diterapkan dalam hal ini.

Demikian pula vaksin, sampai sekarang belum terbukti bahwa orang yang sudah divaksin tidak akan menulari. Sejauh ini diyakini vaksin masih memungkinan virus berada di saliva orang yang terinfeksi, keberadaan virus dalam saliva ini menjadikan potensi menularkan kepada orang lain tetap ada. Jadi tetap pakai masker dan terapkan protokol lain untuk melindungi sesama meski sudah divaksin seperti disarankan oleh Peter Hotez, Dekan National School of Tropical Medicine.

Lupakan Sarung Tangan

Kini sudah dipahami bahwa media penularan terbesar adalah udara jadi cukup jelas bahwa sekarang saatnya meninggalkan sarung tangan, menggunakan benda sebagai perpanjangan untuk memencet tombol lift dan sebagainya.

Selama Anda tidak menyentuh wajah dan mencuci tangan setelah menyentuh berbagai benda maka risiko tertular dari benda sangat rendah.

Apalagi peluang virus tetap mampu menginfeksi ketika dia berada pada benda-benda mati juga tidak setinggi yang diduga sebelumnya.

Nikmati Makanan Seperti Biasa

Sampai saat ini tidak ada bukti makanan menjadi media penularan jadi Anda bisa menikmati makanan dengan wajar seperti masa sebelum pandemi. Sebaliknya makan bersama bisa jadi potensi penularan karena saat makan sudah pasti orang melepas masker. Jadi penularannya bukan dari makanan melainkan dari aktivitasnya, karena itu pesan secara take away untuk dimakan di rumah adalah solusi paling tepat untuk tetap menikmati makanan tanpa menempatkan diri maupun orang lain pada risiko.

Anak-anak Juga Menanggung Risiko COVID-19

Sejak awal pandemi hingga hari ini anak-anak mengalami diskriminasi terkait risiko dan dampak paparan COVID-19 ini.

Pemahaman bahwa anak-anak relatif tahan terhadap COVID-19 sebenarnya hanya berdasar statistik bahwa pada saat outbreak di Wuhan jumlah pasien di Rumah Sakit didominasi oleh orang dewasa, jadi bukan berdasar kajian mendalam.

Di kemudian hari diketahui bahwa kala terinfeksi anak-anak cenderung menunjukkan gejala yang berbeda dibanding orang dewasa. Akibatnya anak-anak lolos dari proses screening seperti dijelaskan oleh Zoë Hyde dari The University of Western Australia lewat sebuah tulisan di The Conversation dan tulisan lainnya yang dimuat di Oxford Academic Journals. Lolosnya anak-anak dari proses screening ini utamanya disebabkan karena tidak menunjukkan gejala umum orang yang terinfeksi COVID-19.

Dalam sebuah survei mengenai Long COVID yang dilakukan oleh ONS (Office for National Statistics) di Inggris saja ditemukan:

- 13% dari penderita long COVID ini adalah anak-anak usia < 11 tahun.

- 15% penderita long COVID adalah kelompok usia 12-16 tahun.

Di Italia kondisinya juga kurang lebih sama, dari 129 anak yang didiagnosa terinfeksi COVID-19 dalam rentang waktu Maret-November 2020 hasilnya sebagai berikut:

- 35% anak masih mengalami long COVID dengan 1 hingga 2 keluhan.

- 22% mengalami long COVID dengan lebih dari 3 keluhan.

Kesimpulannya 57% anak di Italia yang menjadi sampel mengalami long COVID.

Fenomena long COVID ini masih terus dipelajari lewat berbagai studi, ada dugaan sementara bahwa potensi seseorang menderita long COVID setelah terinfeksi virus dipengaruhi oleh DNA. Ada penelitian lain yang dimuat di The Lancet yang menemukan bahwa secara statistik 1 dari 3 orang yang terinfeksi mengalami fenomena long COVID.

Satu hal yang cukup jelas adalah mempersamakan long COVID dengan proses pemulihan pasca demam atau penyakit umum lainnya tidaklah tepat. Sebab gejala long COVID ini banyak yang baru muncul 5 bulan setelah dinyatakan negatif dan bertahan lebih lama, beberapa malah bertahan hingga 12 bulan atau lebih.

Beberapa studi terkini sudah menunjukkan bahwa sama halnya dengan orang dewasa, anakpun bisa tertular dan menularkan ke teman sebayanya. Bukti ini salah satunya dipaparkan lewat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Morgan Kelly dari Princeton Environmental Institute.

Itu sebabnya sampai saat ini saya tetap berpegang selama tingkat positivitas belum kurang dari 5% anak saya tidak akan ke sekolah.

Apalagi Pemerintah membuka sekolah pada saat beberapa mutasi COVID-19 ini bermunculan dan terbukti di sekolah protokol kesehatan tak lebih dari sekedar lip sync karena faktanya baik guru maupun siswa masih kerap melorotkan masker, lupa menjaga jarak dan yang lebih serius ialah mereka tak benar-benar memahami pencegahan penularan.

Kalau sampai sekarang di sekolah semacam itu tidak muncul kasus sudah pasti bukan karena adaptasi perilaku melainkan belum ada superspreading event.

Dengan kondisi seperti itu cukup sebuah superspreading event bakal menempatkan banyak orang pada risiko yang sebenarnya bisa dihindari.

Sebuah protokol kesehatan itu baru teruji ketika seseorang dalam lingkup mana protokol tersebut diterapkan terinfeksi (positif) COVID-19. Dan baru bisa dikatakan berhasil jika dalam situasi tersebut tidak terjadi penularan/transmisi.

Jadi tidak bisa sebuah kegiatan mengklaim diri sukses menjalankan prokes secara ketat dengan parameter tidak ada kasus positif selama kegiatan itu berlangsung. Kalau tidak ada peserta yang terinfeksi/positif COVID-19 sudah barang tentu tidak akan ada penularan baik dengan atau tanpa menerapkan prokes.

Pembukaan sekolah di negara lain juga sudah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan penularan, sebuah publikasi di The Lancet turut menyoroti situasi tersebut. Karenanya menahan anak untuk tidak mengikuti PTM untuk kami tak sekedar melindungi kepentingan anak di masa mendatang namun juga wujud tanggung jawab moral dan sosial.

Di sisi lain saya bisa memahami bagi orang tua yang punya keputusan berbeda, memang pandemi ini sudah terlalu panjang. Sekolah sudah terlalu lama ditutup, jadi sebetulnya solusi paling praktis adalah bagaimana setiap sekolah mampu memahami pola transmisi penularan dan meminimalisir risiko.

Tapi selama prokes sekedar dihafal, dianggap sekedar syarat administratif maka kondisi (minim risiko) tersebut tidak akan pernah tercapai.

Jangan dianggap remeh juga dampak terhadap mental anak jika sampai kehilangan orang tua karena COVID-19 seperti di Peru yang hampir 11.000 anak kehilangan orang tua karena pandemi.

Sebuah artikel di The Lancet memberikan panduan yang cukup baik bagi sekolah yang hendak memulai PTM, harapan saya Pemerintah maupun pengelola sekolah memperhatikan panduan semacam itu sehingga salah kaprah pemahaman dan pelaksanaan prokes tidak lagi terjadi seperti saat ini.

Tingkat Kematian Rendah, COVID-19 Tekendali di Indonesia?

Di Indonesia tingkat kematian akibat COVID-19 ini memang tak setinggi katakanlah Eropa dan Amerika Serikat. Tapi sebenarnya bukan karena Pemerintah sukses menangani pandemi tapi karena diuntungkan oleh profil demografi.

Dengan tingkat penularan sama seperti di Indonesia tingkat kematian di Eropa bakal lebih tinggi dari situasi saat ini.

Tak bisa juga diremehkan tingkat kematian yang tercatat di Indonesia akibat COVID-19 saat ini, terutama karena sebagian besar kematian tersebut sebenarnya bisa dicegah.

Bukan juga berarti bahwa karena faktor usia sejauh ini memberi keuntungan menghadapi pandemi lantas usia muda bisa dianggap pantas dikorbankan atau menilai diri kebal. Kenapa?

- Tingginya tingkat penularan sama saja memberi peluang makin besar bagi virus untuk bermutasi dan kita tidak bisa menduga bakal seperti apa mutasinya. Beberapa kali mutasi yang terjadi sampai sekarang saja sudah mengancam tingkat efikasi vaksin. Terkait hal ini makanya semakin nyata sikap patuh protokol merupakan bentuk tanggung jawab sosial.

- Mutasi beberapa varian baru di beberapa negara lain menunjukkan semakin banyak golongan usia muda yang harus dirawat di Rumah Sakit.

- Efek virus ini bagi setiap orang tidak sama, meski beberapa bergejala ringan bukan berarti semua kelompok usia muda bakal mengalami gejala yang sama. Karena selama setahun sudah terbukti bahwa orang yang terinfeksi lintas usia dan lintas gender. Di Brazil jumlah pasien terinfeksi COVID-19 dengan usia kurang dari 40 tahun yang kondisinya kritis cukup tinggi. Sekali lagi, kalau bisa dicegah kenapa harus bertaruh?

Penambahan jumlah TPU selama pandemi harusnya sudah lebih dari cukup sebagai pengingat bagi kita semua untuk tidak meremehkan situasi.

Penutup

Sebagai penutup kembali saya mengingatkan bahwa pengendalian pandemi adalah peran dua pihak yaitu Pemerintah dan masyarakat.

Saya pribadi setengah frustrasi dengan komunikasi, niat dan inkonsistensi kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi tapi toh itu di luar kendali kita secara pribadi.

Sebagai pribadi yang perlu diingat bahwa kepatuhan prokotol dengan memahami pola transmisi penularan adalah sebuah tanggung jawab moral dan sosial. Kewaspadaan kita tak sekedar melindungi diri sendiri tapi juga sesama.

Jangan mengendurkan protokol hanya karena merasa sehat atau berada di lingkungan orang yang terlihat sehat. Sebab gejala memang tidak selalu muncul pada hari-hari pertama, tapi pada hari-hari pertama ini potensi penularannya sudah tinggi. Pandu Riono, seorang epidemiolog senior dari UI mengilustrasikannya di sini.

Beraktivitas dengan meminimalisir risiko termasuk sekolah sebenarnya menurut saya sangat mungkin, syaratnya masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus benar-benar paham seperti apa karakter penyebaran virus ini sebenar-benarnya sehingga mampu pula memahami bagaimana pencegahannya.

Jadi kalau memang pemerintah tidak bersedia mengalokasikan fokus lebih besar pada penanganan pandemi maka setidak-tidaknya lakukan edukasi dengan benar, transparan dalam memberi informasi terutama mengenai pola transmisi. Hal-hal tersebut menurut saya belum dilakukan secara maksimal sampai sekarang.

Pemerintah dan instansi-instansinya masih sibuk dengan penyemprotan disinfektan, thermo gun yang diarahkan ke tangan, berkegiatan di dalam ruangan dengan menilai seolah jaga jarak dan masker saja cukup adalah indikator-indikator dari tidak maksimalnya edukasi yang dilakukan.

Bagaimana dengan antivax dan konspirator lainnya?

Saya pribadi menilainya sebagai hiburan, kadang ketika jenuh atau betul-betul nganggur membaca celotehan mereka terasa seperti membaca novel fiksi. Kebanyakan dari mereka sekadar beragumen dengan template yang itu-itu saja dan fenomenanya cukup kentara kalau Anda mau amati saat punya banyak waktu luang dan sedang dilanda kejenuhan.

Sementara yang meremehkan COVID-19 terbagi jadi dua kelompok yaitu mereka yang kurang teredukasi dan yang lain adalah pig ignorant.

Saya rasa hal-hal di atas sudah merangkum sisi praktis yang harus dipahami selama pandemi, beberapa sumber saya tautkan langsung. Nanti kalau ada waktu saya akan sertakan daftarnya di bawah tulisan ini.

One Reply to “13 Bulan Pandemi di Indonesia Apa Yang Sudah Kita Tahu?”

Comments are closed.