Pekan ini beranda jejaring sosial dipenuhi oleh saling berbalas kicauan maupun perang komentar seputar penghadangan moge di Yogya. Konon ceritanya seorang pengendara sepeda menghadang rombongan yang konon lagi adalah bagian dari peserta Jogja Bike Rendezvous karena beberapa kali tidak berhenti kala traffic light menunjukkan warna merah.

Kenapa saya katakan “konon” dan “konon”? Jujur saya saya bukan penikmat berita semenjak tamat kuliah. Pertama-tama karena memang saya pribadi tak pernah menemukan kenikmatan dari membaca berita. Kedua karena semakin hari isi berita semakin menunjukkan proporsi opini penulis ketimbang penyampaian peristiwanya sendiri dan alasan terakhir karena bagi saya membaca berita tidak menambah ilmu alias tidak bikin pintar. Kalau mau upgrade ilmu yang belajar dari buku, internet atau apapun yang penulisnya kredibel.

Di mata saya berita itu levelnya setara dengan opera sabun, dengan kata lain sama-sama tidak mutu.

Membaca dan mengikuti berita itu membantu orang punya topik omongan ketika bersosialisasi, namun tidak bikin pintar. Nah berhubung saya bukan tipe orang yang suka basa-basi maka makin tak ada alasan buat saya mengikuti berita.

Lalu darimana saya tahu ada kejadian penghadangan moge beberapa hari lalu? Ya seperti sudah disinggung di awal, dari sosial media tentunya. Karena teman saya di jejaring sosial banyak yang “like”, “comment” ataupun men-“tweet” seputar peristiwa itu makanya saya jadi tahu.

Setelah topik tersebut menghias beranda FB dan Twitter maka baru saya coba buka situs Liputan6 untuk mencari tahu ceritanya. Tapi itu hanya sekali tepatnya tanggal 15 Agustus malam, sekedar untuk punya gambaran. Tapi setelahnya saya tak lagi mengikuti update secara spesifik karena sekali lagi ngikutin berita cuma buang-buang waktu, lagi pula makin hari pasti makin kabur objektivitas versi cerita maupun topiknya.

Jujur saja hangatnya topik mengenai peristiwa serta anggapan masyarakat umum mengenai pengendara moge yang arogan membuat saya heran. Apalagi perang media sosialnya sampai sepanas jelang Pilpres lalu.

Pengendara moge arogan? So what? Kalau saya sendiri sih begitu. Di Indonesia bertemu dengan rombongan pengendara moge sudah cukup biasa. Mulai dari yang arogan sampai yang biasa-biasa saja. Sejauh ingatan saya baik yang bersikap beradab alias terhormat maupun yang arogan semuanya sama-sama dikawal oleh Polisi.

Saya tak mau turut berdebat soal aturan, meski pun pernah belajar Hukum karena kesasar tapi saya tak punya minat apalagi passion sama sekali bicara soal Hukum. Biarlah orang lain yang memiliki minat dan lebih menguasai bidang tersebut yang membahasnya dari sisi itu.

Namun yang menjadi concern saya selama bertahun-tahun belakangan terhadap kondisi masyarakat Indonesia adalah soal MORAL, PERILAKU dan PERADABAN.

Dan bicara dari sisi moral, perilaku serta peradaban tersebut makanya saya heran, kenapa kita begitu merasa terganggu dengan pengendara moge? Toh faktanya mayoritas bangsa kita memang perilakunya cenderung sama, tingkat moral dan peradabannya menyedihkan terlepas dari status sosial yang dimiliki.

Perilaku mengemudi misalnya, apakah sikap arogan dan semena-mena itu dimonopoli oleh pengendara moge? Bagaimana dengan pengemudi angkutan umum? Sopir pribadi? Pengendara mobil dan motor pribadi? Bukankah arogan, semena-mena dan mau menang sendiri memang melekat pada setiap lapisan masyarakat? Lantas kenapa membesar-besarkan yang satu dan seolah mentolerir lainnya.

Rombongan atau iring-iringan yang bertingkah primitif bak manusia gua juga tak dimonopoli oleh pengendara moge saja kok faktanya. Kerap saya bertemu rombongan motor cuma sekelas Kawasaki Ninja 250 atau Honda CBR 250, bahkan motor bebek, skuter atau lainnya yang umum dipakai sebagai kendaraan harian juga bertingkah sama primitifnya. Tanpa pengawalan Polisi memang kebanyakan, tapi mereka bertingkah bak penguasa jalan dengan menyuruh kendaraan lain menyingkir. Padahal kalau saya perhatikan apa sih yang jadi urgency mereka? Wong kerap kali tanpa atribut, tujuan mau apa juga tidak jelas. Kalau rombongan kedukaan misalnya tentu pengguna jalan lain bisa maklum. Tapi kalau tujuannya cuma mau pelesir, kok benar-benar seperti manusia gua yang masih silau terhadap alat transportasi tak tahu etika.

Tengok saja setiap akhir pekan di tempat-tempat wisata terutama daerah pantai, Anda akan mudah menemukan rombongan primitif semacam ini. Dan yang macam begini sejauh pengalaman saya cuma ada di negara Dunia Ketiga macam Indonesia. Tingkah orang-orang primitif ini pada satu sisi menimbulkan kejengkelan memang, namun pada sisi lain tak jarang juga menyebabkan campur aduk antara geli dan iba. Kenapa? Sebab dalam pandangan saya orang-orang berperilaku era pra-sejarah ini adalah mereka yang dalam hati merasa dirinya begitu rendah, tidak memiliki nilai sehingga tertuntut melakukan sesuatu hal (negatif) untuk membuat dirinya menonjol. Lebih kasihan lagi karena umumnya mereka berani berperilaku demikian karena merasa ada yang bisa melindungi atau minimal hadir ketika berhadapan dengan konsekuensi dari perbuatan negatifnya tersebut. Siapa yang bisa melindunginya? Ya macam-macam bisa jadi teman, keluarga, komunitas atau pejabat publik.

Sebenarnya bukan pengendara roda dua saja yang berperilaku primitif, pengendara roda empat sama saja kan? Serobot sana-sini, jelas mau melintas Zebra Cross dan ada pejalan kaki yang hendak menyeberang malah menambah kecepatan dan menekan klakson bukannya berhenti atau minimal melambat.

Dari sisi saya di sini pandangan sebagian besar dari kita soal fenomena penghadangan moge di Yogya kemarin menjadi kabur. Bukan soal perilaku, moral dan peradaban yang mengusik hati kita sehingga merasa perlu berperang di dunia maya terhadap kejadian beberapa hari lalu tersebut. Justru gesekan dan kecemburuan sosial-lah yang menjadi akar panasnya topik tersebut.

Konon… masyarakat berduit itu bisa seenaknya sendiri, kalau butuh backup Jenderal bisa, butuh backup Pejabat Sipil bisa, apapun bisa karena mereka punya duit. Benar atau tidak mana saya tahu, dan itu juga “konon” karena bukan saya yang memiliki lebih-lebih melahirkan pandangan demikian.

Nah mungkin, masyarakat kebanyakan yang tidak bisa menikmati “keistimewaan” ini merasa gerah, cemburu tepatnya. Tapi jujur saja, kalau mereka dalam posisi status ekonomi seperti kaum berduit itu apa tidak akan memanfaatkan hartanya untuk kenikmatan-kenikmatan tersebut?

Atau karena secara ekonomi kita tidak/belum seberuntung para pemilik moge tersebut maka kita merasa berhak mendapat toleransi ekstra? Lantas apa bedanya?

Saya rasa jawabnya sudah jelas, itu sebabnya selain heran saya makin prihatin. Alih-alih peduli terhadap keadilan, kesetaraan di depan hukum, sopan santun dan sebagainya kok rasa-rasanya kecemburuan justru merupakan faktor yang paling masuk akal.

Ya iya… ada yang ngomong dari sisi peraturan, ada yang ngomong soal etika dan sebagainya tapi maaf-maaf saja I don’t buy that!.

Perlu dicatat bahwa saya juga tak memosisikan diri berpihak pada mereka yang menilai bahwa “Sang Penghadang” rombongan moge di Yogya punya motivasi tersembunyi. Tidak sama sekali, saya tak dalam posisi menilai karena tidak tahu pasti. Saya bicara soal kondisi umum.

Contents

Usia 70 Tahun dan Masih Jauh dari Beradab

Mengenai perilaku, moral dan peradaban masyarakat Indonesia sendiri pandangan yang beredar sungguh menggelikan dalam kacamata saya. Kelompok baby boomers sering berkilah bahwa telah terjadi degradasi moral generasi muda akibat pengaruh budaya Barat, Internet dan sebagainya.

Setiap kali mendengar kaum baby boomer mengatakan hal semacam itu saya tak pernah bisa menahan tawa, kadang bahkan benar-benar terlepas dan bukan lagi di dalam hati. Di era mereka kondisi memang berbeda, pesebaran informasi, tingkat pergaulan, sistem tata cara masyarakat dan sebagainya tentu tidak sama.

Namun menyalahkan akses informasi, pengaruh asing dan sebagainya sebagai biang degradasi moral adalah sebuah sikap cuci tangan dan menyederhanakan persoalan. Analisis manusia dangkal kalau saya bilang. Kalau memang dari dulu masyarakat kita punya landasan moral yang kuat maka tak bakal terjadi degradasi moral dan perilaku sampai seperti ini.

Tentu sebagai generasi X saya tak tahu persis kondisi kala para baby boomer ini berusia remaja atau muda. Tapi sepanjang ingatan saya dalam beberapa hal kepatuhan dalam masyarakat kita lebih baik di masa-masa sebelum Reformasi dibanding pasca Reformasi.

Eitsss…jangan keburu artikan saya sebagai pendukung Orba dan anti Reformasi, Dua masa itu sengaja disinggung sebatas hubungannya dengan kepatuhan dan ketertiban di masyarakat.

Maksud saya secara umum ketertiban dan kepatuhan kala itu tampak lebih baik dibanding masa-masa setelahnya. Analisa dan keyakinan saya sampai saat ini adalah karena saat itu kepatuhan dan ketertiban dipaksakan dengan tangan besi. Bagai hewan liar yang berpuluh-puluh tahun dikekang tapi naluri liarnya tak juga surut maka begitu runtuh pengawasan melekat beralih ke masa Reformasi yang memberi lebih banyak kebebasan atas nama Demokrasi, HAM dan sebagainya maka naluri liar tersebut bangkit kembali.

Kondisinya tentu akan beda jika sejak semula memang ada landasan moral yang kuat. Tapi sebagaimana umumnya bangsa Timur alias masyarakat kolektif, semenjak belia kita sudah diajarkan untuk mementingkan pencapaian-pencapaian akademik, posisi terhormat, kekayaan dan sebagainya. Sedangkan self-discipline hampir tidak pernah diajarkan bahkan tetap minim sampai saat ini.

Maka itu orientasi sebagian besar masyarakat kita sampai saat ini masih seputar hal-hal tersebut saja, ilmunya makin dalam, gelarnya makin panjang, bagi yang beruntung kantong-nya makin tebal tapi perilakunya masih tetap purba alias primitif.

Dengan kata lain dalam masyarakat kita itu mau lapisan apapun proporsinya sama, minoritas adalah mereka yang sudah beradab dan sisanya primitif.

Naik mobil mewah, tapi menolak antri di pos pengisian BBM, buang sampah sembarangan, sudah jelas satu arah tetap nekat melawan arah, kalau ditegur malah bertingkah macam anak balita yang mengalami disengagement dengan orang tua. Di traffic light hitungan mundur baru sampai angka 3 atau bahkan 5 sudah langsung bunyikan klakson dan sebagainya. Status sosialnya naik, tapi kelas, moral dan perilakunya masih sama seperti monyet. Dalam beberapa hal mungkin monyet pun masih lebih baik.

Yang naik motor bebek pun sama saja, karena keburu terabas rambu-rambu, naik ke trotoar tanpa peduli membahayakan pejalan kaki. Di tikungan mendahului kendaraan lain entah dari kanan maupun kiri dan tanpa wajah pekewuh lebih-lebih merasa bersalah.

Mungkin karena keseringan nonton MotoGP maka dipikirnya mendahului (menyalip) kendaraan di tikungan itu sah-sah saja di jalan raya.

Belum lagi roda dua yang ugal-ugalan, knalpot standar digantin dengan knalpot bersuara keras yang populernya disebut knalpot nge-bass padahal sebenarnya justru jadi cempreng.

Bagaimana pula dengan orang dewasa lebih-lebih yang berstatus sebagai orang tua mengijinkan anak di bawah umur mengemudi baik roda dua maupun empat? Bukankah mereka ini juga orang tidak bermoral? Tak usahlah membela diri dengan berkilah bahwa si anak secara teknis memiliki skill mengemudi setara atau bahkan lebih dari orang dewasa. Mengemudi itu bukan masalah tinggi badan dan skill teknis semata tapi termasuk kematangan penguasaan emosi. Bahkan yang dewasa saja banyak yang belum matang secara emosi, bagaimana dengan mereka yang di bawah umur? Ingat taruhannya adalah nyawa orang lain!

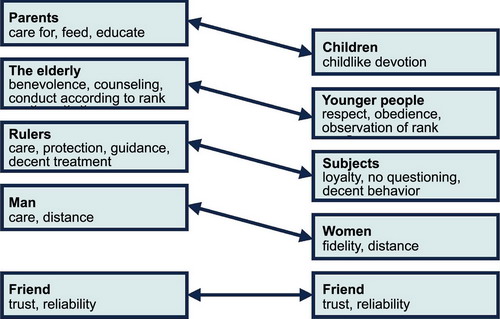

Nilai kepatuhan dalam masyarakat kolektif pada dasarnya masih sama seperti berabad-abad lalu yang dikenal sebagai ”the five social relationships within the family” yaitu hubungan antara: sovereign-subject; husband-wife; parent-child; elder brother-younger brother; friend-friend. Dimana dalam rangka menjaga stabilitas dalam masyarakat maka perlu ditekankan kepatuhan subordinate terhadap superior. Kepatuhan tersebut dibangun lewat ancaman sanksi-sanksi. Entah sanksi secara Hukum maupun secara sosial. Pastinya hirarki dan kepatuhan tersebut bukan dilandaskan pada kesadaran diri atau self discipline dan sikap saling menghargai. Jadi tak perlu heran manakala sanksi-sanksi yang menjadi kerangkeng dan patokan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, naluri primitif tiap individu akan kembali muncul.

Cara pendidikan orang tua di masa lalu, bahkan masih dipertahankan sebagian besar masyarakat kita sampai saat ini adalah contoh paling riil. Kepatuhan yang dituntut seringkali adalah kepatuhan buta tanpa ruang untuk berdiskusi, ancamannya tentu saja adalah hukuman bahkan tak jarang berupa hukuman fisik Di Barat model pendidikan serta hubungan orang-tua macam ini hanya terjadi pada masyarakat kelas bawah karena tingkat pengetahuan mereka yang memang rendah, tapi di masyarakat Timur jamak dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Kalau sudah begini jangan harap seorang individu akan berkembang sebagai orang yang memiliki disiplin serta kesadaran diri. Selama menguntungkan, bisa dilanggar, tidak ketahuan why not?

“Uang dan Makna Hidup” sebuah tulisan yang pernah saya buat beberapa tahun lalu rasanya masih relevan sampai sekarang. Kala itu saya mengungkapkan bahwa uang atau kekayaaan tidak mengubah sifat dan perilaku asli dari seseorang melainkan mendorong munculnya sifat asli dari tiap-tiap orang. Jadi kalau dasarnya primitif cenderung tetap primitif saat menjadi kaya (kecuali punya cukup kesadaran), dan sebaliknya bagi yang beradab entah dalam posisi kurang menguntungkan secara ekonomi maupun di atas rata-rata tetap akan menjadi manusia beradab.

Ada banyak hal kok yang tidak bisa dibeli oleh uang, seberapapun banyaknya harta, tingginya jabatan atau banyaknya kenalan yang kita miliki. Di antaranya adalah:

- Perilaku

- Moral

- Kehormatan

- Karakter

- Common sense

- Kepercayaan

- Kelas

- Integritas

Tragis, tapi ya itulah keadaannya. Terus terang makin hari makin pesimis rasanya akan bangsa ini. Bangsa Indonesia yang beradab mungkin masih belum bakal terwujud sepanjang masa hidupku. Padahal usia 70 tahun bagi sebuah negara juga tak bisa dibilang muda, apa boleh buat toh setiap peringatan HUT RI sebagian besar dari masyarakat kita masih sekedar memaknai hal-hal simbolis seperti merencanakan acara Malam Tirakatan, Lomba 17-an dan sebagainya. Tidak salah merayakan dengan hal-hal semacam itu, tapi apa maknanya kalau tak diimbangi dengan niat membangun diri sendiri, individu per individu demi mewujudkan masyarakat yang lebih beradab?

Ah…susah… kalau bicara beradab toh lagi-lagi ujungnya agama. Ngomong moral balik lagi ke agama. Iya…ngerti memang Indonesia kan Negara berke-Tuhanan YME. Tapi prakteknya selama ini agama kan tak lebih dari kosmetik, pembentuk identitas kelompok, bahkan ujung-ujungnya perpecahan.

Padahal peradaban dan moral tak melulu harus ngomongin agama tertentu, ibadah bersama di sekolah, pelajaran agama di sekolah. Masyarakat yang jelas-jelas tidak berke-Tuhanan saja bisa lebih beradab kok, kita kebanyakan ribut soal agama malah tetap primitif di usia 70 Tahun.

Happily married, father of a wonderful boy, a passionate Content Strategist. Liverpool FC and Melbourne Victory fan. Traditional martial artist.

I’m going to be myself, do what I think is right. If they don’t like it, so be it. ~ Satrio ~|

Read more posts here||

I’m an ISTJ-A