🧭 Abstrak

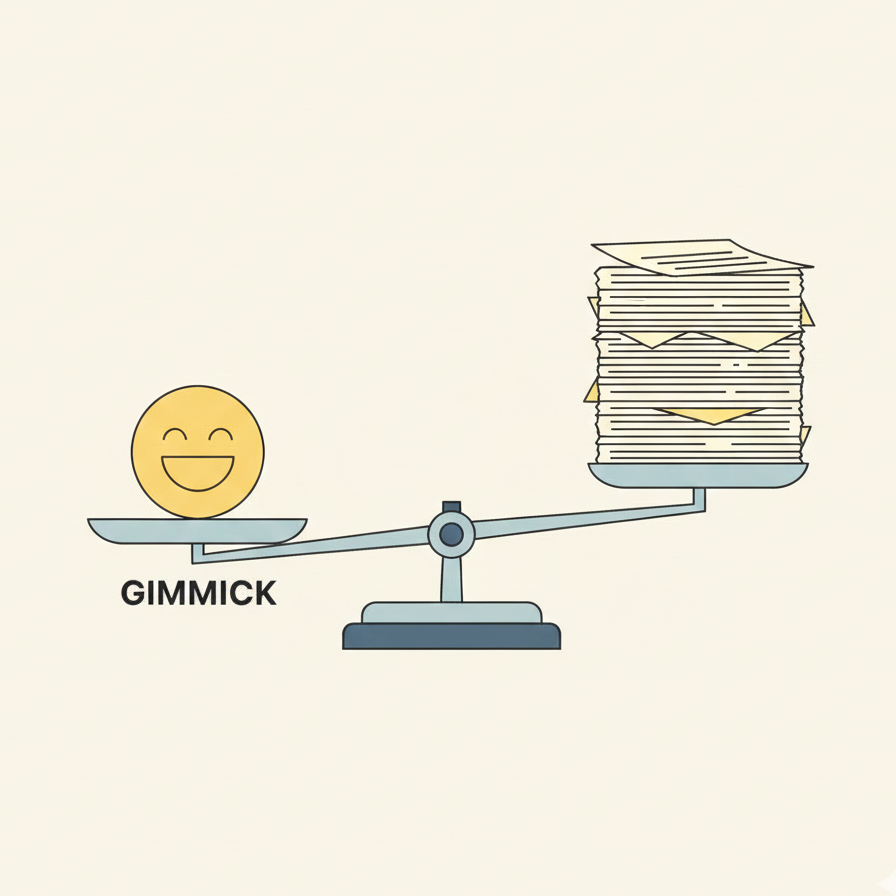

Fenomena politik Indonesia menunjukkan kecenderungan publik yang lebih responsif terhadap branding dan gimmick dibandingkan penilaian atas substansi kebijakan maupun rekam jejak kandidat. Artikel ini menelaah gejala tersebut melalui perspektif perilaku konsumen dengan memanfaatkan kerangka psikologi kognitif dan teori heuristic processing. Dengan merujuk pada konteks pemilu Indonesia serta data sekunder dari lembaga survei nasional, tulisan ini menjelaskan bagaimana emosi, bias kognitif, dan tekanan informasi membentuk preferensi politik yang cenderung cepat, simbolik, dan minim elaborasi rasional.

Pendahuluan

Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai arena pemasaran sosial tempat ide, citra, dan persepsi dipertukarkan. Dalam konteks Indonesia, kecenderungan pemilih untuk lebih terpengaruh oleh gimmick—seperti gaya personal, simbol visual, atau slogan emosional—dibandingkan evaluasi program kebijakan telah berulang muncul dalam setiap siklus elektoral. Gejala ini mengindikasikan bahwa keputusan politik kerap mengikuti pola yang serupa dengan keputusan konsumsi, di mana emosi dan persepsi mendahului penilaian rasional.

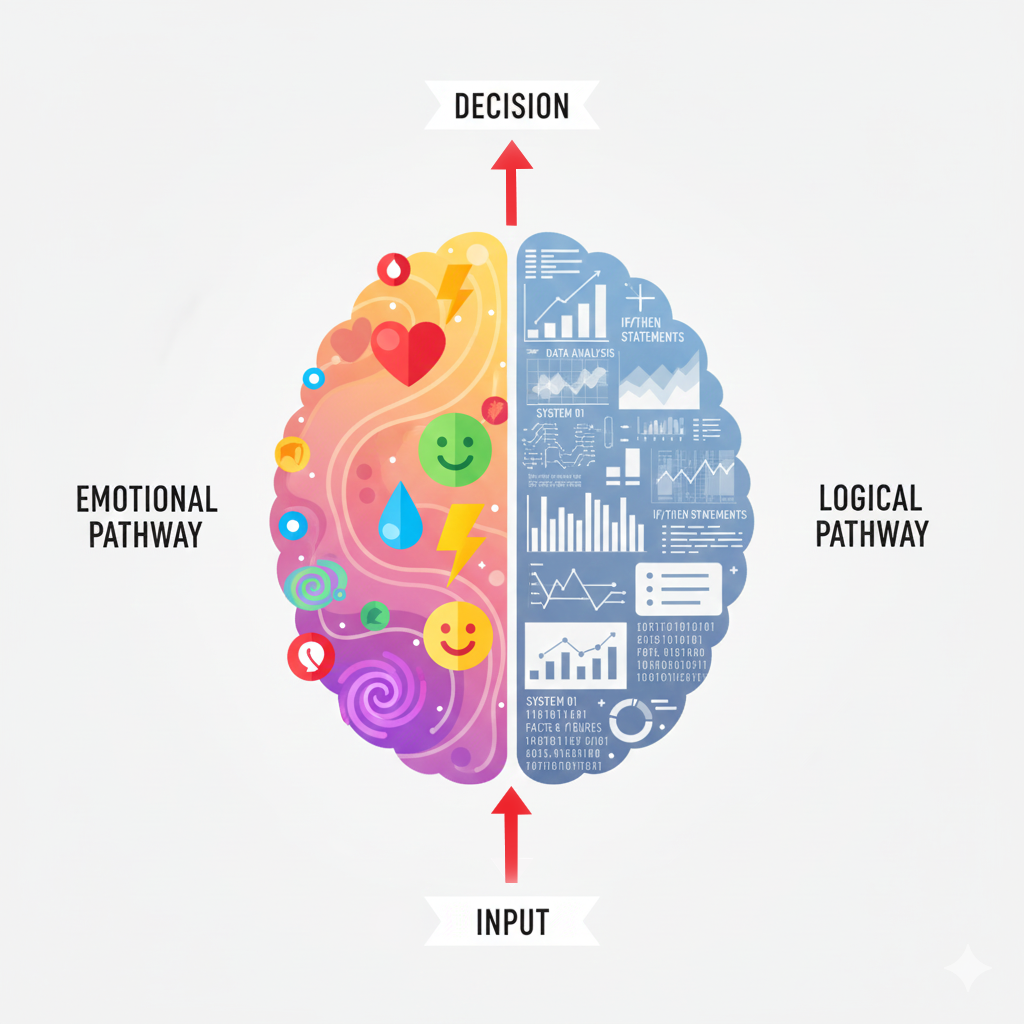

Literatur perilaku konsumen menjelaskan bahwa individu sering menggunakan jalur pemrosesan cepat atau heuristic processing untuk menghemat beban kognitif, terutama ketika berhadapan dengan informasi yang kompleks dan berlimpah (Tversky & Kahneman, 1974). Dalam konteks politik, kompleksitas isu kebijakan mendorong publik mengandalkan isyarat sederhana seperti popularitas kandidat, simbol identitas, atau narasi emosional sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kerangka Teoretis: Dari Perilaku Konsumen ke Perilaku Pemilih

Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986) membedakan dua jalur pemrosesan pesan: jalur sentral yang bersifat analitis dan jalur perifer yang bergantung pada isyarat emosional serta simbolik. Dalam praktik kampanye politik Indonesia, pesan yang disampaikan lebih sering beroperasi pada jalur perifer melalui jargon singkat, gestur khas, atau visual yang mudah diingat.

Temuan ini selaras dengan riset psikologi merek yang menunjukkan bahwa keputusan konsumsi kerap dipengaruhi oleh asosiasi emosional terhadap sebuah entitas, bukan oleh evaluasi rasional atas manfaat objektifnya (Schmitt, 2012). Dalam kerangka ini, politik beroperasi layaknya pasar simbolik, di mana kandidat diposisikan sebagai “merek” yang menawarkan identitas dan rasa kedekatan, bukan semata solusi kebijakan.

Kasus Indonesia: Politik sebagai Konsumsi Emosional

Elaboration Likelihood (Petty & Cacioppo)

Survei Saiful Mujani Research & Consulting (2023) menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Indonesia mengaku menentukan pilihan berdasarkan kesan personal terhadap kandidat, bukan pada penilaian atas program kebijakan. Dalam Pilpres 2014 dan 2019, citra Jokowi sebagai figur “rakyat biasa” berfungsi sebagai elemen branding yang membangun ikatan emosional kuat, sementara kandidat dengan pendekatan teknokratik sering dipersepsikan sebagai kurang dekat dengan realitas keseharian publik.

Pola serupa terlihat dalam kontestasi legislatif. Banyak kandidat menekankan citra visual, gaya komunikasi lokal, atau narasi personal di media sosial. Strategi ini bekerja seperti brand storytelling yang menumbuhkan loyalitas emosional tanpa memerlukan pemahaman mendalam terhadap isi kebijakan.

Dalam politik modern, pemilih tidak hanya memilih kandidat, tetapi juga mengonsumsi simbol dan narasi yang merepresentasikan identitas sosial mereka.

Laporan Lembaga Survei Indonesia (2022) mencatat bahwa mayoritas publik memperoleh informasi politik melalui media sosial berbasis visual dan video pendek. Format ini secara struktural mendorong penyederhanaan pesan dan memperkuat dominasi cues emosional dibandingkan argumen rasional.

Heuristik Emosional dan Bias Kognitif dalam Politik

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep affect heuristic, di mana penilaian individu lebih ditentukan oleh respons emosional daripada pertimbangan faktual (Slovic et al., 2002). Dalam konteks politik, citra “tegas”, “merakyat”, atau “religius” sering kali menutupi ketidakjelasan agenda kebijakan.

Selain itu, confirmation bias memperkuat kecenderungan pemilih untuk hanya menerima informasi yang sejalan dengan preferensi awal mereka (Nickerson, 1998). Dalam ekosistem media yang semakin terpolarisasi, bias ini mempersempit ruang deliberasi rasional dan memperkuat konsumsi politik berbasis emosi.

Dampak terhadap Demokrasi

Porsi Gimmick Lebih Besar dibanding Substansi

Dominasi branding emosional membawa konsekuensi ambivalen bagi demokrasi. Di satu sisi, ia membuat politik lebih mudah diakses oleh publik luas. Namun di sisi lain, ia berpotensi mereduksi kualitas demokrasi ketika popularitas menggeser kompetensi sebagai dasar legitimasi.

Norris (2011) menekankan bahwa demokrasi yang berfungsi sehat memerlukan keseimbangan antara daya tarik emosional dan evaluasi rasional. Ketika keseimbangan ini hilang, politik cenderung berubah menjadi arena pencitraan, di mana persepsi menggantikan pertanggungjawaban substantif.

Kesimpulan

Gimmick politik bukan fenomena baru, tetapi dalam lanskap digital yang sarat informasi, daya tariknya semakin menguat. Melalui perspektif perilaku konsumen, dapat dipahami bahwa politik kontemporer dijalankan dengan logika pasar simbolik, di mana kandidat diperlakukan sebagai merek yang menjual identitas dan harapan.

Penguatan literasi politik dan media menjadi prasyarat penting agar publik tidak terjebak dalam konsumsi politik berbasis emosi semata. Tanpa upaya tersebut, pemilih berisiko tereduksi menjadi konsumen citra, sementara substansi kebijakan semakin menjauh dari ruang perhatian publik.

Artikel terkait:

I’m a marketing strategist specialising in consumer behaviour, brand strategy, and digital trust. I provide insight-driven strategic guidance for organisations seeking to understand consumers more deeply, with a focus on midlife audiences and behavioural psychology. My work blends reflective analysis, cultural perspective, and practical frameworks to help brands build clarity, relevance, and long-term trust in a rapidly evolving market.

| My core archetypes: Commander (Best Match), Shaper (Good Match) and Planner (Good Match) |

I believe recognition and status matter far less than being truly competent and effective.

I stand for those whose worth is written in honesty, not in headlines.. ~ Satrio ~

Read more of my posts: Medium| Indonesiana | Kompasiana